/ Forschung

Acute effect of exercise with and without cooperative activities on emotion recognition in preadolescent children: a randomized controlled trial

Emotion recognition describes the ability to identify and interpret others’ emotions. It supports social-cognitive skills like emotion regulation and theory of mind and develops gradually in childhood. Accurate emotion perception is linked to better academic performance, prosocial behavior, and positive peer relationships, while deficits are associated with behavioral problems and neurodevelopmental disorders. The transition from childhood to adolescence is a sensitive period for social processing, yet effective interventions to enhance social-cognitive abilities in classrooms remain limited.

Exercise has the potential to influence social-cognitive abilities by acting on the features of the nervous system, which has evolved to manage increasing social complexity. According to the Polyvagal Theory, the vagus nerve plays a central role in the social engagement system, which is active when autonomic balance is achieved. Heart rate variability (HRV) serves as an indicator of this autonomic balance. Acute physical activity may temporarily decrease HRV, leading to a shift in autonomic balance toward sympathetic dominance. Such a shift could transiently affect the ability to recognize emotions. Nevertheless, exercise may still enhance emotion recognition through alternative mechanisms, such as social interaction. Participation in cooperative activities both depends on and provides valuable opportunities to practice and strengthen social-cognitive abilities.

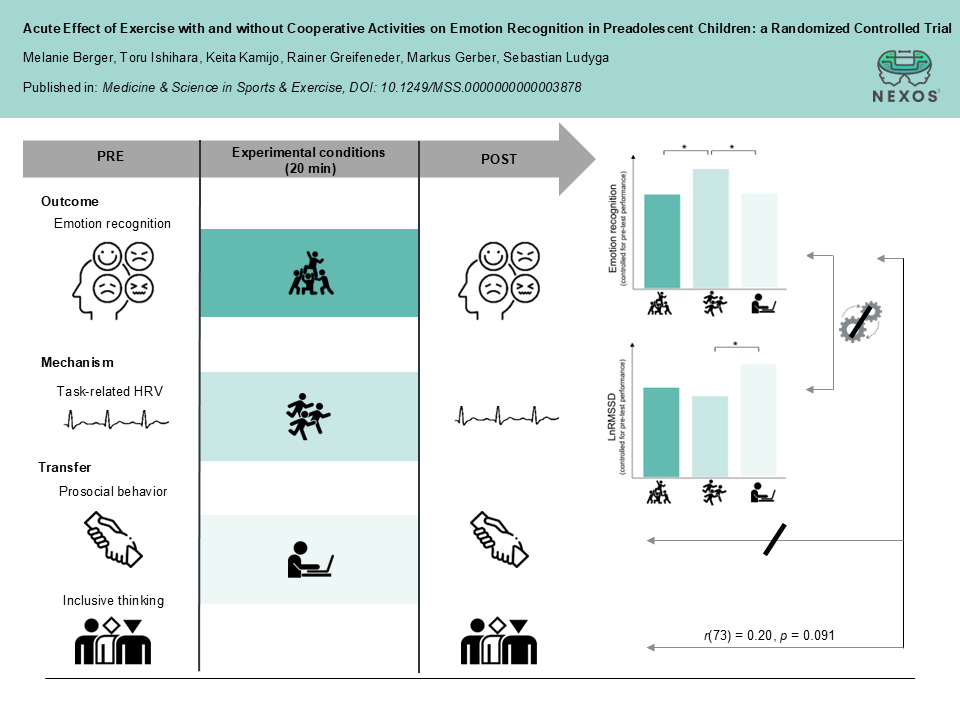

In this study, 100 children (average age 11.6 years) took part in an experiment to explore how different types of physical activity affect emotion recognition and social behavior. Participants were randomly assigned to one of three groups: a 20-minute cooperative exercise condition, a 20-minute individual aerobic exercise condition without cooperation, or a control condition in which participants watched a 20-minute video. All conditions were conducted simultaneously. Before and after the activities, the children completed a computer-based emotion recognition task while their HRV was recorded to measure autonomic responses. Prosocial behavior was assessed through children’s willingness to help an excluded classmate and inclusive thinking through a social grouping task.

The results show that children who exercised alone in the 20-minute session outperformed those in the exercise with cooperation or control groups in emotion recognition ability. Exercise led to a decrease in HRV, but these changes were not linked to emotion recognition performance. Therefore, HRV does not appear to serve as an underlying mechanism; nonetheless, the observed effect seems to be dependent on the level of cooperation. In addition, the exercise session did not lead to any differences between the groups in reported prosocial behavior or performance on the social grouping task. Notably, children who were better at recognizing emotions tended to notice more social groups in their class, suggesting a link between emotion skills and social awareness.

The full article by Melanie Berger and colleagues is published in Medicine & Science in Sports & Exercise

Akuter Effekt von Bewegung mit und ohne kooperative Aktivitäten auf die Emotionserkennung bei vorpubertären Kindern: eine randomisierte kontrollierte Studie

Die Emotionserkennung beschreibt die Fähigkeit, die Gefühle anderer zu identifizieren und zu interpretieren. Sie unterstützt sozial-kognitive Fähigkeiten wie Emotionsregulation und Theory of Mind und entwickelt sich schrittweise im Kindesalter. Eine genaue Wahrnehmung von Emotionen steht in Zusammenhang mit besseren schulischen Leistungen, prosozialem Verhalten und positiven Beziehungen zu Gleichaltrigen, während Defizite mit Verhaltensproblemen und neuroentwicklungsbedingten Störungen assoziiert sind. Der Übergang vom Kindes- zum Jugendalter ist eine besonders sensible Phase für das soziale Miteinander, dennoch sind wirksame Interventionen zur Förderung sozial-kognitiver Fähigkeiten im schulischen Kontext bislang begrenzt.

Bewegung hat das Potenzial, sozial-kognitive Fähigkeiten zu beeinflussen, indem sie auf die Anteile des Nervensystems einwirkt, das sich entwickelt hat, um mit zunehmender sozialer Komplexität umzugehen. Nach der Polyvagal-Theorie spielt der Vagusnerv eine zentrale Rolle im Social Engagement System, das aktiv ist, wenn ein autonomes Gleichgewicht vorliegt. Die Herzratenvariabilität (HRV) dient dabei als Indikator für dieses autonome Gleichgewicht. Akute körperliche Aktivität kann die HRV vorübergehend reduzieren und somit ein autonomes Gleichgewicht in Richtung sympathischer Dominanz verschieben. Dies könnte die Fähigkeit, Emotionen zu erkennen, vorübergehend beeinträchtigen. Dennoch kann körperliche Aktivität die Emotionserkennung auch über alternative Mechanismen verbessern, etwa durch soziale Interaktion. Die Teilnahme an kooperativen Aktivitäten hängt sowohl von sozial-kognitiven Fähigkeiten ab als auch bietet wertvolle Gelegenheiten, diese zu üben und zu stärken.

In dieser Studie nahmen 100 Kinder (Durchschnittsalter 11,6 Jahre) an einem Experiment teil, das den Einfluss verschiedener Arten körperlicher Aktivität auf die Emotionserkennung und das Sozialverhalten untersuchte. Die Teilnehmenden wurden zufällig in drei Gruppen eingeteilt: Eine Gruppe führte ein 20-minütiges kooperatives Training durch, eine weitere absolvierte ein 20-minütiges aerobes Training ohne Kooperation, und die Kontrollgruppe sah ein 20-minütiges Video. Die drei Bedingungen wurden parallel durchgeführt. Vor und nach den Aktivitäten bearbeiteten die Kinder eine computergestützte Aufgabe zur Emotionserkennung, während ihre HRV zur Messung autonomer Reaktionen aufgezeichnet wurde. Zusätzlich wurde prosoziales Verhalten anhand der Hilfsbereitschaft der Kinder gegenüber ausgegrenzten Mitschülern und ihres inklusiven Denkens in einer Gruppenübung erfasst.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Teilnehmenden, die in der 20-minütigen Sitzung allein trainierten, in ihrer Fähigkeit zur Emotionserkennung besser abschnitten als diejenigen in den Kooperations- oder Kontrollgruppen. Das Training führte zu einer Abnahme der HRV, doch diese Veränderungen standen nicht im Zusammenhang mit der Leistung bei der Emotionserkennung. Daher scheint die HRV nicht als zugrunde liegender Mechanismus zu wirken. Der beobachtete Effekt scheint jedoch vom Ausmaß der Kooperation abzuhängen. Des Weiteren entstanden durch die Trainingseinheit keine Unterschiede zwischen den Gruppen im berichteten prosozialen Verhalten oder in der sozialen Gruppierungsaufgabe. Interessanterweise neigten Kinder, die Emotionen besser erkennen konnten, dazu, mehr soziale Gruppen in ihrer Klasse wahrzunehmen – was auf einen Zusammenhang zwischen emotionalen Fähigkeiten und sozialem Bewusstsein hinweist.

Der vollständige Artikel von Melanie Berger und Kollegen ist in Medicine & Science in Sports & Exercise veröffentlicht.